【コメディ小説】バンコクのサムライ:犬村太郎とワンワンチャットの戦い

この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場所、事件等は著者の想像によるものです。実在のものとは一切関連がなく、また、実際の出来事に基づくものではありません。

小説「犬村太郎とワンワンチャットの戦い」感想

この小説は、現代社会における情報の氾濫と、人間とテクノロジーの関係について、深く考えさせられる作品でした。

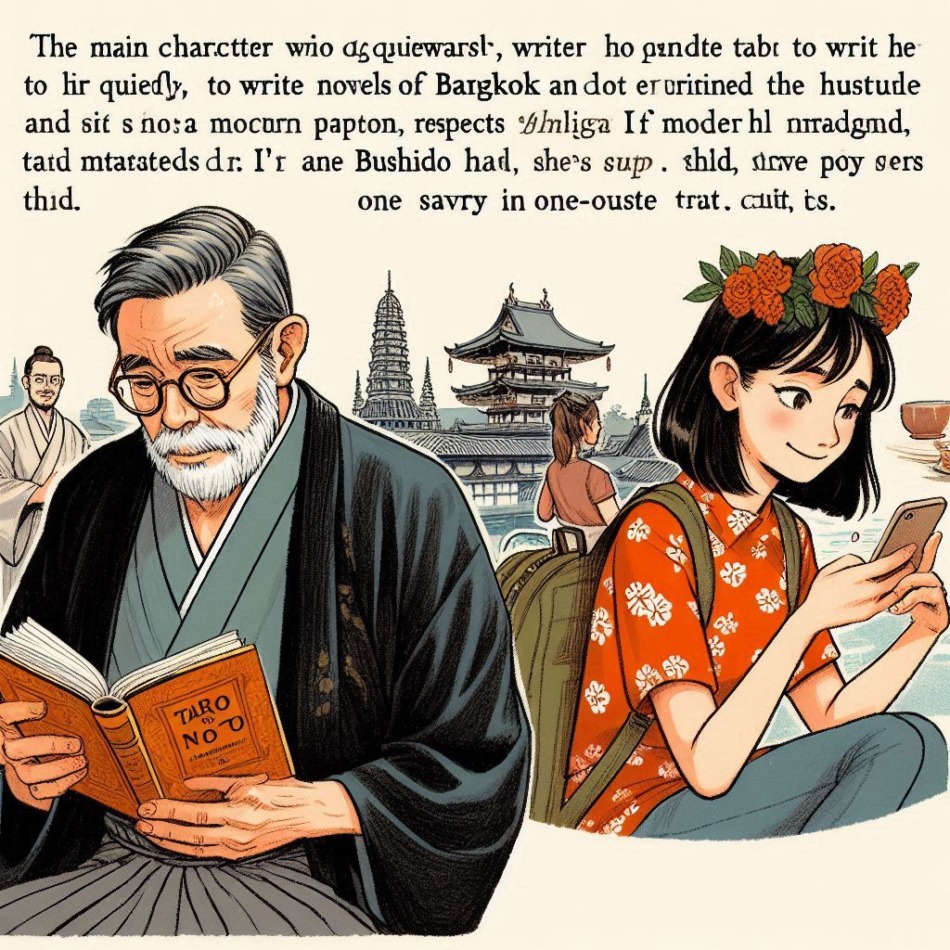

主人公の犬村太郎は、武士道を重んじる作家ですが、娘のスマホを通してワンワンチャットの世界に触れ、その混沌とした魅力にのめり込んでいきます。しかし、彼はすぐに、ワンワンチャットの裏側に潜む闇の存在に気付き、武士道の精神で戦うことを決意する。

太郎の戦いは、古典文学の言葉と現代のテクノロジーを融合させたユニークなものであり、滑稽かつシュールな描写は、読者を飽きさせません。また、太郎と娘の協力関係も、物語に温かさを与えています。

物語のクライマックスとなる、太郎とシャドウ・マスターとの最終決戦は、手に汗握る展開です。古典文学の名言と詩をコードに組み込み、サイバー空間での戦闘を繰り広げる太郎の姿は、まさに現代の侍と言えるでしょう。

この小説は、古典文学の価値と現代のテクノロジーの可能性を同時に示唆しています。また、情報の氾濫の中で、プライバシーを守るために何が必要なのかについても考えさせてくれます。

エンディングでは、太郎が再び書斎に戻り、娘と共に過ごしたサイバー戦の経験も加わった新たな物語を書き始めるという、希望を感じさせる描写で締めくくられています。

全体を通して、この小説は非常に読みやすく、考えさせられる作品でした。ぜひ多くの方に読んでいただきたいです。

以下、この小説の特に印象的な点についていくつか挙げます。

1. 古典文学と現代テクノロジーの融合

この小説は、古典文学の言葉と現代テクノロジーを巧みに融合させています。太郎が古典文学の名言と詩をコードに組み込み、サイバー空間での戦闘を繰り広げるシーンは、非常にユニークで印象的です。

2. 滑稽かつシュールな描写

この小説は、滑稽かつシュールな描写も魅力の一つです。特に、太郎がワンワンチャットの世界に初めて足を踏み入れた時の様子や、娘と協力してシャドウ・マスターと戦うシーンなどは、思わず笑ってしまうほどです。

3. 情報氾濫とプライバシーの重要性

この小説は、現代社会における情報の氾濫と、プライバシーの重要性について警鐘を鳴らしています。太郎がワンワンチャットの裏側に潜む闇の存在に気付き、武士道の精神で戦うというストーリーを通して、読者は情報の扱い方について改めて考えるきっかけとなるでしょう。

4. 希望を感じさせるエンディング

エンディングでは、太郎が再び書斎に戻り、娘と共に過ごしたサイバー戦の経験も加わった新たな物語を書き始めるという、希望を感じさせる描写で締めくくられています。この描写は、読者に未来への希望を与えてくれるでしょう。

[word_balloon id="4″ size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

武士道(ぶしどう)とは、日本の武士階級が持つ道徳的、倫理的な行動規範や価値観を指します。この概念は、戦国時代から江戸時代にかけて形成され、武士の行動や思考の基礎となりました。武士道は、勇気、誠実、名誉、忠義、礼儀、克己心、仁愛などの徳を重視し、これらの徳を実践することが武士としての理想とされました。

### 主な要素

1. **勇気(ゆうき)**:

– 武士は恐れずに危険に立ち向かうことを求められました。

2. **誠実(せいじつ)**:

– 真実を語り、約束を守ることが重要とされました。

3. **名誉(めいよ)**:

– 自らの名誉を大切にし、恥をかくことを避けるために行動しました。

4. **忠義(ちゅうぎ)**:

– 主君や家族、仲間に対する忠誠心が重視されました。

5. **礼儀(れいぎ)**:

– 礼儀正しく振る舞うことが重要視されました。

6. **克己心(こっきしん)**:

– 自己を制御し、私利私欲を抑えることが求められました。

7. **仁愛(じんあい)**:

– 他者に対する慈悲や思いやりの心が重要とされました。

### 歴史的背景

武士道の概念は、日本の封建社会における武士階級の台頭とともに発展しました。特に江戸時代には、平和な時代が続いたため、戦闘技術よりも道徳や精神的な価値観が重視されるようになりました。武士道は、儒教、仏教、神道などの影響を受けつつ、日本独自の倫理観として確立されました。

### 影響と現代

武士道の価値観は、現代の日本社会や文化にも影響を与えています。ビジネスやスポーツ、教育などさまざまな分野で、武士道の精神が尊重され続けています。また、武士道の概念は海外でも知られており、日本の文化や歴史を理解する上で重要な要素とされています。

武士道は、単なる歴史的な概念にとどまらず、普遍的な倫理観や道徳観として現代にも通じる価値を持っています。

[/word_balloon]

[word_balloon id="5″ size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

「人間は、古きを温ねて新しきを知るべし。」の出典と意味

この言葉は、論語の「為政」篇にある孔子の言葉から来ています。原文は「温故而知新、可以為師矣」であり、現代語訳では以下のように解釈されます。

過去の教えをよく学び、新しい知識を身につけることで、人々の師となることができる。

つまり、過去の知識や経験を大切にし、学び続けることで、より深い理解を得ることができ、さらに新しい知識を生み出すことができるという意味です。これは、学問や知識に限らず、あらゆる分野において重要な考え方と言えます。

この言葉は、「温故知新(おんこちしん)」という言葉で広く知られており、日本の教育現場でも古くから重んじられてきました。

この言葉が示す教訓は、現代社会においてもなお重要です。現代社会は変化が速く、常に新しい知識や情報が求められています。しかし、過去の知識や経験を軽視して新しいものばかりを追いかけていては、真の理解を得ることができません。

古きを温ねて新しきを知ることは、変化の激しい現代社会を生き抜くための重要な指針となるでしょう。

[/word_balloon]